在石油化工领域,从富含乙烯的原料气中高效、高选择性地去除微量乙炔以生产聚合级乙烯,是一项至关重要的工业过程。目前,该过程主要依赖昂贵的Pd基贵金属催化剂。为降本增效,设计性能优异、储量丰富的非贵金属替代催化剂尤为必要。由于乙烯易于脱附,具备高乙烯选择性的铜基催化剂受到广泛关注。然而,受限于本征的H2活化能力弱,铜基催化剂通常需要在较高温度(> 150 °C)下才能实现乙炔高效转化,因而能耗过高,应用受限。

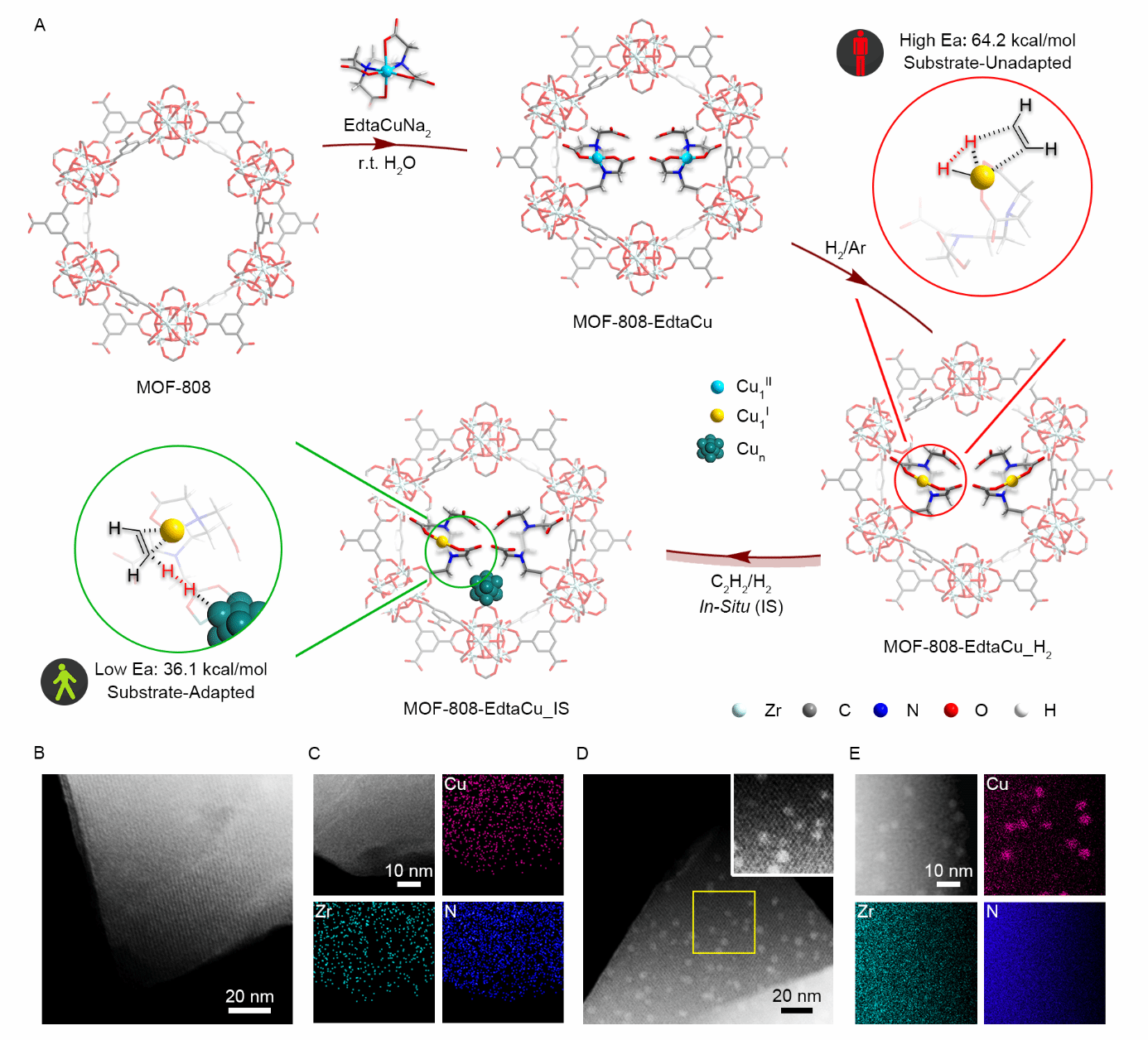

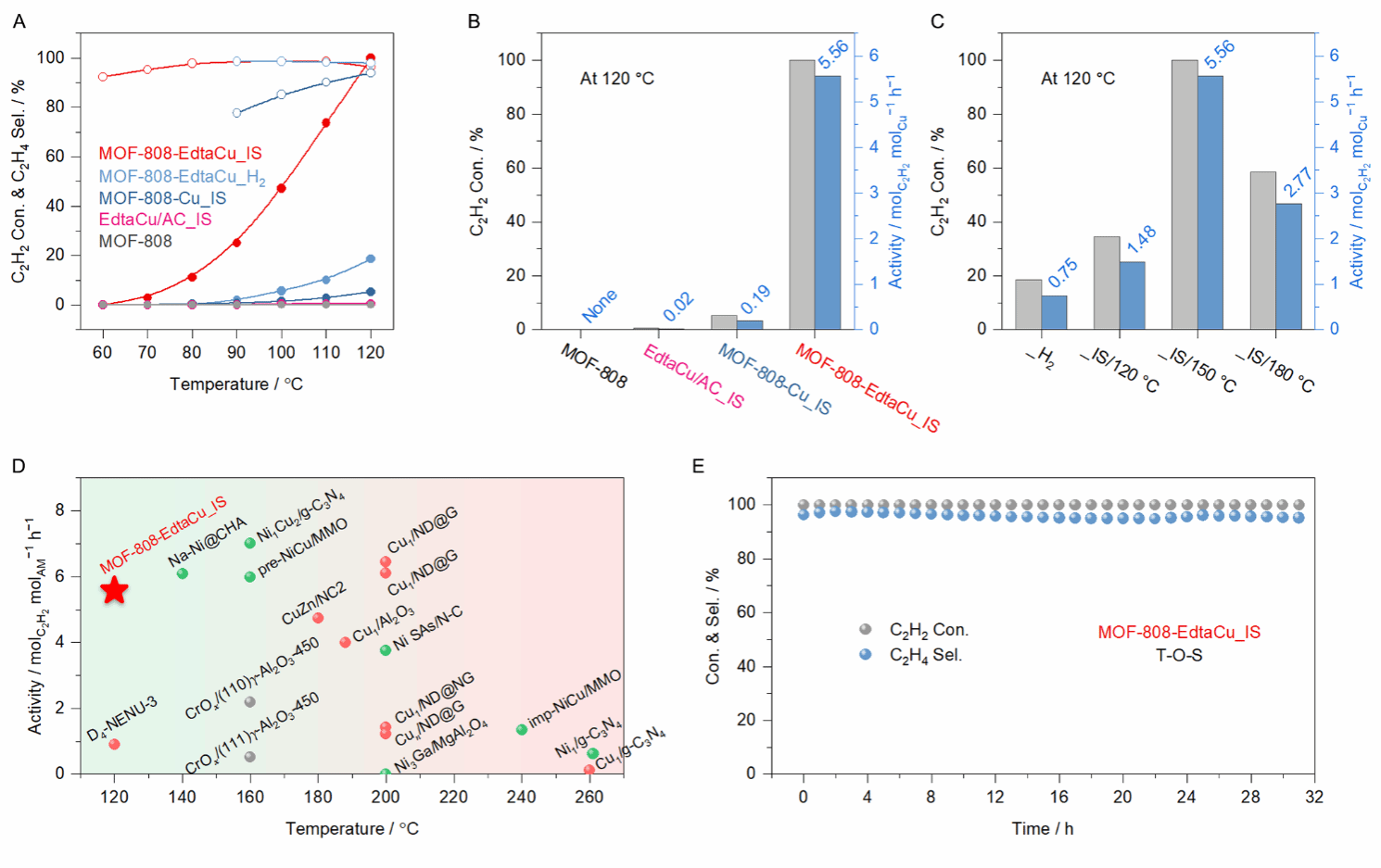

近日,我院刘艺伟研究员、河南师范大学麻娜娜副教授与清华大学李亚栋院士合作,提出一种“底物适配的活性位点自进化重构”策略(图1),即通过反应本身诱导活性微结构自发重构以实现多底物适配活化催化剂的自优化合成,成功获得在创纪录低温—120 °C下高活性、高选择性(100%、96%)催化乙炔半加氢的铜基催化剂,其性能超越已报道所有铜基催化剂。该项研究选择接枝Cu基配合物的多孔MOF体系为模型,具体以MOF-808-EtdaCuII为前体,经H2活化后获得 –Edta锚定的铜单原子(Cu1)催化剂MOF-808-EtdaCu_H₂。Cu1在150°C反应气氛处理过程中,部分Cu原子自发迁移并聚集成均匀分散的铜纳米簇(Cun, 3~4 nm),最终获得具有空间邻近的Cu1–Cun集成活性位点的铜基催化剂MOF-808-EtdaCu_IS(图 1)。得益于前驱体中四配位Cu(Cu–N₂O₂)的亚稳态构型、MOF-808载体的限域作用以及适中的金属–载体相互作用,在反应气氛中活性位点原位进化为多底物活化适配需求的多化学态双Cu中心。在乙炔半加氢催化反应中,Cu1位点吸附并活化乙炔,邻近Cun高效解离H₂,该动态双活性位点协同显著降低决速步骤能垒(图1,圆圈内),因而展现出突破性的铜基催化剂的乙炔半加氢性能(图2)。

图1. 以MOF-808-EtdaCu为前体的活性位点自进化重构示意图及STEM、EDX表征;圆圈内为乙炔加氢决速步骤过渡态

图2. 乙炔半加氢催化性能评估及催化性能对比

该项研究突破了传统上“合成调控–性能评估”迭代的催化剂制备路线,并为开发智能化多底物活化适配的催化剂开辟了新道路。未来,结合丰富的MOF–螯合剂体系及复杂的各类反应,该策略有望在更广泛的催化反应领域催生突破性进展。该工作:Substrate-Adapted Active Site Self-Evolving Reconfiguration Boosting Catalytic Effect on Acetylene Semi-Hydrogenation发表于Angew. Chem. Int. Ed.。化学学院博士后张仲、马旭娇和河南师范大学硕士研究生赵蝶为共同第一作者。大连理工大学刘艺伟研究员、河南师范大学麻娜娜副教授和清华大学李亚栋院士为共同通讯作者,大连理工大学为第一完成单位。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202510635