研究背景

自零维富勒烯(C60)被发现以来,各种几何结构的碳纳米材料引发了纳米科学研究的热潮。随后,一维碳纳米管(CNTs)、二维石墨烯和石墨炔等低维材料相继问世,与传统碳材料石墨和金刚石共同构成了庞大的碳材料家族。这些材料的物理化学性能与其纳米结构(如尺寸和形貌)密切相关。在碳纳米管发现后,由碳构成的环状结构,如C60"面包圈"、螺旋形CNTs、超短CNTs、类环状碳绳、以及由单壁/双壁/多壁CNTs组装的环状结构等,已通过实验和/或理论方法得到广泛研究。这些有趣的几何结构能够赋予碳材料导电性、磁性、更大可逆张力及增强传输性能等特性。然而,现有制备环状碳纳米结构的方法普遍存在产率低、纯度低(含CNTs和金属杂质)、且工艺复杂等问题。尽管已有诸多尝试,但要实现尺寸均一、高纯度空心结构碳纳米环(CNR)的批量制备仍面临挑战,目前报道的CNR数量和质量均难以满足催化和储能等实际应用需求。

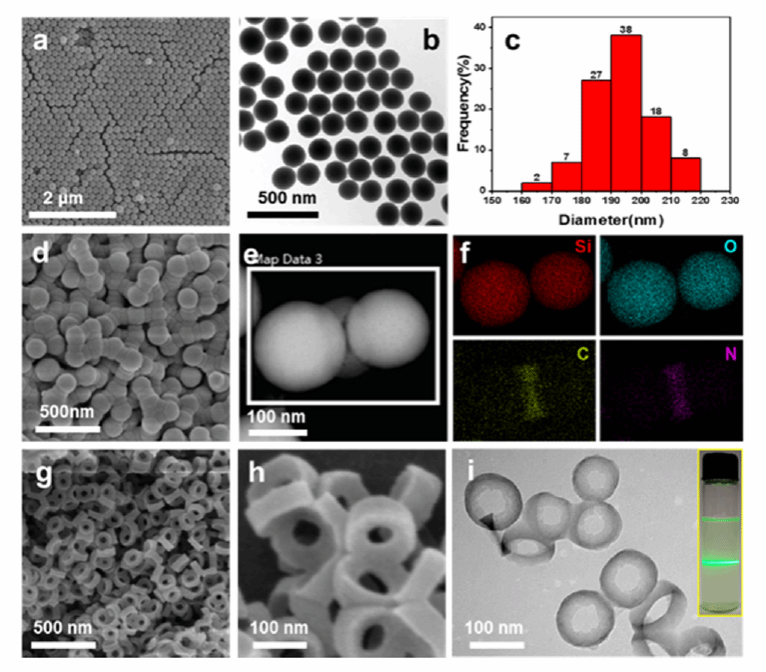

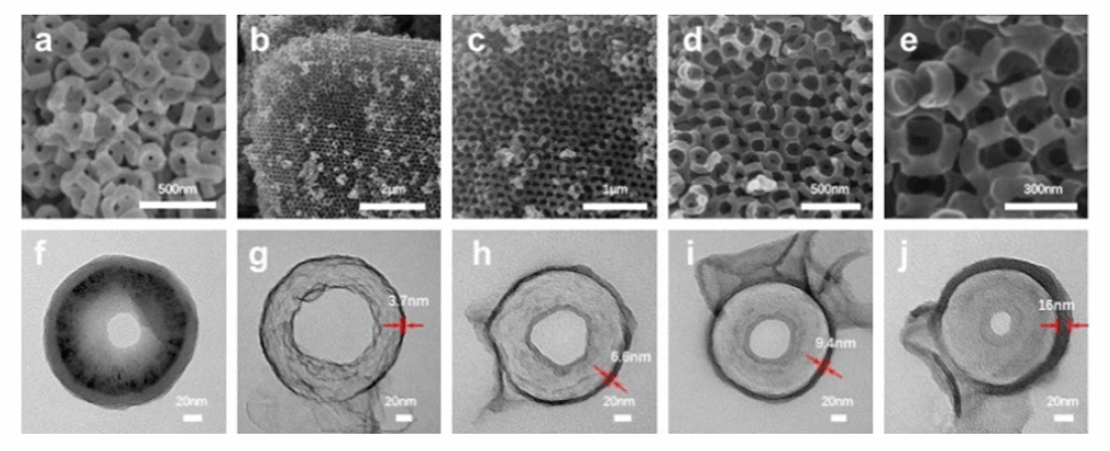

近年来,石墨相氮化碳(g-C3N4)作为一种可见光响应的非金属光催化剂,在太阳能转换和储能领域受到广泛关注。对于光化学和电化学过程而言,电子和离子传输至关重要,因此亟需对独特纳米结构进行可控设计。目前已开发出从零维到三维的多种g-C3N4形貌(包括量子点/棒/锥/线/管、片状和球状结构),其性能较块体材料显著提升。王旭珍教授及其合作团队历经多年钻研攻关,建立了"球形狭缝限域空间生长"策略,以球形纳米SiO2为模板(图1a-f)、三聚氰胺为前驱物,通过化学气相沉积法制备了双凹形、实心结构g-C3N4纳米环(g-CNNRs,图1g-i);继而开发了以g-CNNRs纳米环为自牺牲模板,通过多巴胺或其他含氮高分子聚合包覆、限域热解碳化,成功制得具有双凹结构的中空氮掺杂碳纳米环(N-CNRs,图2)。

图1 (a) SiO₂-194 nm纳米球的FESEM图像,(b) TEM图像及(c) 基于TEM图像统计的粒径分布。g-CNNRs/SiO₂复合材料的(d) FESEM图像,(e) STEM图像及(f) 对应的元素分布图:Si(红色)、O(蓝色)、C(黄色)和N(粉色)。(g, h) 去除SiO₂-194 nm模板后g-CNNRs的FESEM图像及(i) TEM图像(插图:g-CNNRs胶体水溶液的丁达尔效应光学照片)。

图2 g-CNNRs@PDA复合材料的(a) FESEM图像和(f) TEM图像;(b-e) 多巴胺与g-CNNRs质量比为3时制备的N-CNRs在不同放大倍率下的FESEM图像;(g-j) 多巴胺与g-CNNRs质量比分别为1、3、4和5时制备的N-CNRs的TEM图像。

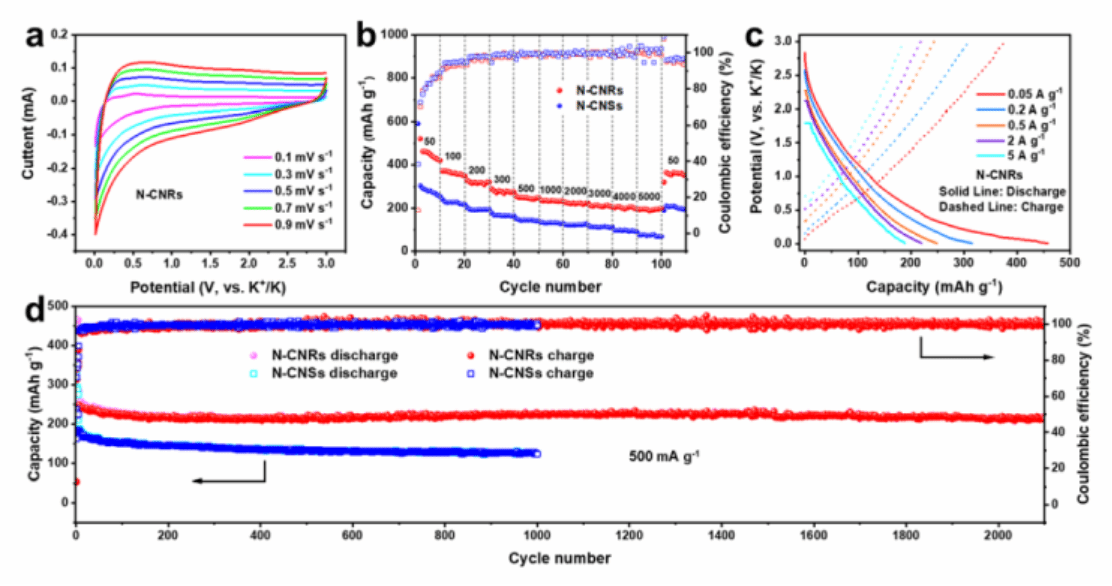

本工作报道了将高氮掺杂量(15.23 wt.%)的N-CNRs材料用于钾离子电池(PIBs)。研究表明,相较于无g-CNNRs环模板制备的实心结构氮掺杂碳纳米球(N-CNSs)材料,中空结构的N-CNRs作为电极材料显著提升了K⁺的存储容量、倍率性能、快速嵌入/脱嵌能力以及长循环稳定性能(图3)。电化学动力学研究揭示了N-CNRs电极的钾储存机制包括高能量密度的K+插层存储机制和高功率密度的表面电容吸附机制。这归因于N-CNRs材料丰富的氮原子掺杂可扩大碳微晶间距并调节电子云密度,有利于半径较大的K⁺嵌入/脱出,而且N-CNRs的空腔结构可缓冲充放电过程的体积膨胀,双凹面和多孔结构提供了更易接近的活性位表面,从而协同提升了N-CNRs的储钾性能。

图3 N-CNRs电极(a) 在不同扫描速率下的循环伏安曲线,(b) 倍率性能测试结果,(c) 50 mA g⁻¹至5 mA g⁻¹电流密度下的充放电曲线。(d) N-CNRs与N-CNSs在500 mA g⁻¹电流密度下的循环稳定性能。

结论

作者成功制备了尺度均匀、双曲面结构的新型空心氮掺杂碳纳米环(N-CNRs),其在钾离子电池中展现出优异的储钾性能。该工作提出的"限域热解"策略为构建高氮掺杂空心环状碳材料提供了重要方法,为开发具有新颖结构的高氮掺杂碳基储能材料开辟了新途径。文章以Novel Hollow Carbon Nanorings with Biconcave Structure for Advanced Potassium Ion Batteries为题,发表在国际著名化学期刊Chemical Communications(2025, https://doi.org/10.1039/D5CC03398E)上,文章第一作者为化学学院硕士研究生潘鑫。