近年来,随着国家提出“碳达峰、碳中和”的战略目标,将二氧化碳(CO2)转化为高附加值化学品是实现双碳目标的一种有效策略。直接将烟道气或空气中低浓度的CO2进行转化更具研究意义,但CO2的低浓度和O2的竞争使这一过程极具挑战性。现有研究中多是在半导体载体上包覆CO2吸附层,以增强局部CO2浓度,从而提高O2的耐受性,但其耐氧性、活性以及选择性相对较低。金属硫化物CdS半导体在二氧化碳还原反应(CO2RR)中表现出极高的活性,但它在有氧体系中易受到光腐蚀的影响,其灵活的可重构特性也为设计满足更高要求的催化剂提供了更大的空间。且硫化物结构的微观差异也会导致光生电子或空穴的捕获和积累状态不同,从而诱导发生不同的腐蚀路径。

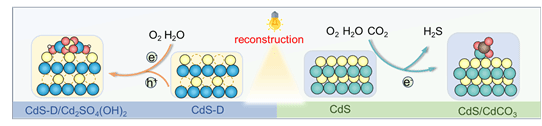

基于这一背景,大连理工大学王敏教授、王新葵教授和陶胜洋教授合作系统地研究了CdS在O2存在体系中CO2RR的光腐蚀过程,通过引入缺陷来调控CdS的晶粒尺寸,从而控制其重构过程,以提高对氧气的耐受性。对于纯CdS材料,析氢反应(HER)速度较慢,积累的质子会导致酸性腐蚀,并生成CdCO3物种,从而降低CO2RR的活性。而对于有缺陷的CdS(CdS-D)材料,HER反应速度快,积累的空穴会将硫化物氧化为Cd2SO4(OH)2物种(图1),将进一步增强对CO2的吸附,提高催化性能。当氧气含量达到空气水平(23%)时,CdS-D的催化性能与纯CO2时保持一致,经过多次循环后,CO的生成速率提高到5.12 mmol g-1 h-1,这是由于Cd2SO4(OH)2的生成进一步促进了对CO2的吸附,抑制了O2的吸附,使CO2RR优于ORR发生。

图1 不同CdS催化剂重构路径示意图

这项工作提出了将催化剂的重构、CO2原位捕获以及还原三位一体的创新策略,首次揭示了一种通过有意消耗O2以促进硫化物的CO2RR的新范式,为设计耐氧性的光催化剂提供了新思路。该工作以“Defects Induced in-situ Reconstruction of CdS with Oxygen Tolerance up to 23% in the Photocatalytic CO2 Reduction”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》上。大连理工大学化学学院王敏教授、王新葵教授和陶胜洋教授为共同通讯作者。化学学院的博士研究生梁晓玉和中国科学院山西煤炭化学研究所的博士研究生冯鹏程为共同第一作者,大连理工大学为第一完成单位。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202514577